Définition iconographique : comprendre l'iconographie, ses usages et son importance

Osez dire que vous "adorez" l'art et que vous "kiffez" l'Histoire, mais que vous n'en avez rien à carrer de l'iconographie. On vous explique pourquoi c'est la discipline la plus fascinante (et la plus indispensable) que vous ne connaissiez pas.

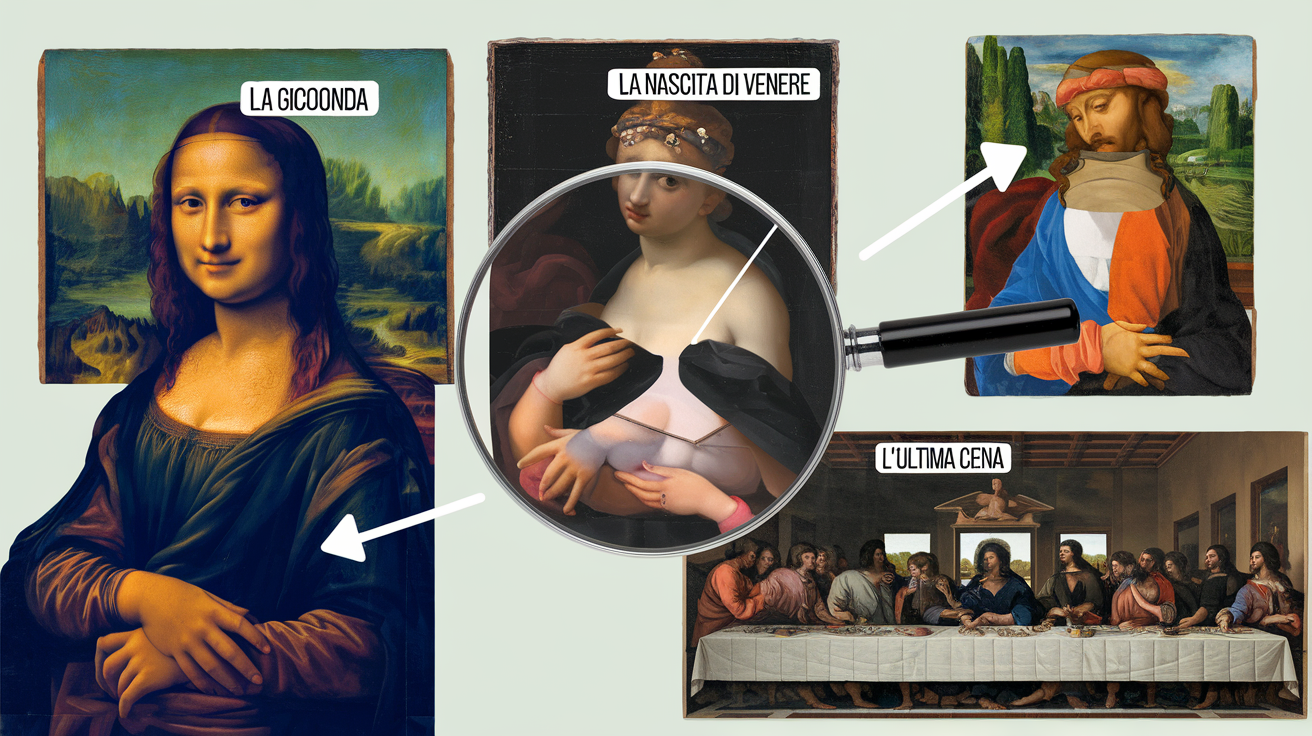

Cette discipline est aussi indispensable que méconnue. Son but ? Étudier les images pour en révéler le sens et les référents culturels. Grâce à elle, on peut identifier les symboles, les codes et les attributs qui peuplent les œuvres d'art, et ainsi les interpréter. Oubliez le blabla pseudo-intello et les discours pompeux : on vous explique tout ce qu'il faut savoir sur l'iconographie — avec des exemples concrets, des anecdotes croustillantes, et des histoires surprenantes. (Spoiler : vous allez vite comprendre pourquoi vous ne pouvez pas vous permettre de l'ignorer.)

L'Iconographie : Décryptage d'une Discipline Visuelle 🧐

Démarrons sans poudre aux yeux : l’iconographie, c’est la science du "quoi" dans l’image. Pas du "beau" ni du "touchant" – juste le squelette visuel, l’ensemble des motifs, des objets, des gestes et de leur organisation dans une image. Imaginez l’ADN d’un tableau ou d’une photo : chaque gène est un symbole, chaque chromosome une posture ou un attribut. En réalité, c’est souvent aussi limpide qu’un mode d’emploi écrit par un écureuil sous caféine. Oui, on n’est pas chez Disney.

Définition brute : L'ADN de l'image

Oubliez les envolées lyriques : l’iconographie analyse ce qui est représenté et son agencement. C’est aussi platement descriptif que ça en a l’air. Des encyclopédies entières sont rédigées sur le "qui tient quoi dans sa main sur tel tableau" – le fond du panier pour qui croit que tout art est une question d’émotion. Bref.

Iconographie vs Iconologie : La différence qui compte (ou pas)

Faire la confusion entre iconographie et iconologie ? Mauvaise pioche. L’iconographie décrit ce qu’on voit (un mec avec une couronne et un sceptre), tandis que l’iconologie cherche le pourquoi (ah, donc ce mec serait Louis XIV qui s’autoproclame soleil vivant). L’un s’occupe du casting et des accessoires ; l’autre dissèque le scénario caché derrière la scène.

- Iconographie :

- Identification des sujets (qui est représenté ?)

- Description détaillée (qu’est-ce qu’il porte ? qu’a-t-il dans la main ?)

- Classification (dans quel genre ou série d’images ça s’inscrit ?)

- Iconologie :

- Interprétation du sens profond (pourquoi cette représentation ici ?)

- Analyse du contexte historique/culturel (quelles idées ou idéologies sont véhiculées en douce ?)

En gros : iconographie = inventaire ; iconologie = explication. Les confondre serait aussi judicieux que confondre un scanner médical et une psychanalyse.

L'origine du mot : D'où sort cette bête ?

Petit détour étymologique préventif contre les cauchemars lexicaux. Le mot "iconographie" vient du grec ancien "eikon" (image) et "graphein" (écrire/dessiner). Littéralement, donc, c’est écrire ou décrire les images – rien de plus glamour qu’une fiche technique. Ce terme se trimballe depuis le XVIe siècle mais il a gardé sa modestie originelle : désigner l’ensemble des images sur un thème donné ou leur méthode de catalogage méthodique.

Ainsi, bien que l'iconographie cherche à décoder les symboles, il ne faut pas oublier que parfois, une pomme peinte reste simplement une pomme.

Applications de l'Iconographie : Exemples et Cas Concrets 🗣️

Dans l'Histoire de l'Art : Décoder les chefs-d'œuvre (et les erreurs)

L’iconographie est une clef à molette pour démonter le capot des grandes œuvres. Elle identifie le contenu, traque les motifs, expose les variantes — pratique essentielle pour ne pas prendre la Vierge Marie pour une vendeuse d’oranges. Les chercheurs comme Panofsky ou Warburg ont démontré qu’un détail ridicule (genre un chien en train de lever la patte dans une Crucifixion) peut révéler une innovation, un copier-coller médiéval ou même une bourde d’atelier. Les décors sur les vitraux de Chartres, les attributs de Saint Jérôme façon lion-traînant-la-patte sont des cas d’école : sans décryptage iconographique, tout ça reste du charabia médiéval. En somme, sans iconographie, l'Histoire de l'Art se résumerait à un album d'images sans légende.

L'iconographie religieuse et mythologique : Quand les dieux et les saints ont leurs codes

Bienvenue dans le royaume des attributs obligatoires : auréole = saint ; foudre = Jupiter ; trompe éléphantesque = Ganesh. Il s’agit d’un langage visuel ultra-codé qui permet aux fidèles (ou aux lecteurs assidus de BD) d’identifier instantanément un personnage, son statut et sa légende. Le bouquin inlassablement sous le bras de Saint Paul ou la pomme toxique dans la pogne d’Eve ? Ce n’est pas du hasard mais du balisage narratif. Chaque symbole est soigneusement choisi et chargé de sens dans un contexte précis.

Les représentations de portraits : Le visage, le miroir de l'âme (ou juste une tête bien coiffée)

Croire qu’un portrait ne montre que la tronche du sujet est aussi naïf que gober que le selfie révèle l’identité profonde du selfie-taker. L’iconographie du portrait – surtout célèbre grâce à Van Dyck et son « Iconographie » gravée – regorge d’indices sur la position sociale, les ambitions cachées ou l’idéologie planquée derrière un regard bovin. Couronne éraflée ? Gant ostensible ? Chien bien peigné sur les genoux ? Rien n’est laissé au hasard – chaque détail biographique passe par ces objets placés là exprès.

L'iconographie dans les publications : quand les images racontent une histoire (ou la massacrent)

Ici, pas question de se contenter d’une belle photo illustrative : l’analyse iconographique permet de décoder le discours caché. Les pubs qui recyclent Jeanne d’Arc pour vendre des lessives ou la presse qui utilise des couleurs anxiogènes lors des campagnes électorales ? C’est voulu ! Analysons :

- Choix visuels publicitaires calculés à la louche.

- Symboles omniprésents dans les campagnes info (« le masque blanc » devenu synonyme de santé).

- Stéréotypes véhiculés par médias paresseux (femme au foyer + aspirateur = cliché tenace).

Ainsi, penser que l'image se suffit à elle-même est une idée reçue qu'il faut déconstruire.

Le "prix-fait" et les canons : Quand l’art est encadré par des règles strictes

Liberté créatrice ? Oui… mais sous surveillance rapprochée ! Nombreux artistes ont dû respecter des "prix-faits" — sortes de contrats détaillant qui doit faire quoi et comment dans une œuvre commandée (qui tient quoi/quel animal doit apparaître/quelle posture adopter). Quant aux canons artistiques, ils imposent carrément des normes quasi-totalitaires (

pour peindre un Jésus byzantin debout sur un nuage en forme d’amande, c’est page 37 du manuel). L’iconographie y devient aussi flexible qu’un pavé granitique… Bref.

L'Iconographie : Une Discipline Méthodique et Essentielle 💼

Pas besoin de magie pour manier l’iconographie : c’est un outil méthodique d’analyse des images, essentiel pour comprendre leur sens et leur contexte. Elle dissèque ce qui est montré, distingue description et interprétation, et colle le mot "iconographique" sur tout ce qui touche à ce petit manège visuel. Outil vital de Bloy à Ambrière – du pamphlet à la monographie – elle éclaire l’art, l’histoire et les manipulations modernes. Bref : ici, pas de hocus-pocus ni d’oracles – juste une discipline où chaque image passe sur le grill.