Définition du multimédia : comprendre ses caractéristiques et ses usages

Pour la plupart, le "multimédia" évoque à peu près autant de souvenirs qu’une madeleine trempée dans une tasse de nostalgie. Mais en y regardant de plus près, on se rend vite compte que le concept est toujours aussi central dans nos usages numériques. On t'explique.

On a tous déjà entendu, lu ou prononcé le mot « multimédia ». Pour les plus de 30 ans, il évoque une vague de souvenirs, comme une madeleine trempée dans une tasse de nostalgie. Une pub pour un PC HP, un reportage sur une école primaire de Corrèze qui bénéficie d’un programme pilote, ou le collègue relou du bahut qui se la racontait avec son encyclopédie Encarta. Mais en y regardant de plus près, on se rend vite compte que le concept est toujours aussi central dans nos usages numériques. Et que, sans lui, nos vies seraient radicalement différentes. Alors, pour éviter de passer pour des mythomanes en soirée, voici une définition complète et approfondie. Qui va même un peu au-delà. Bref, tout ce que vous devez savoir sur le multimédia.

Le multimédia : définition et concept.

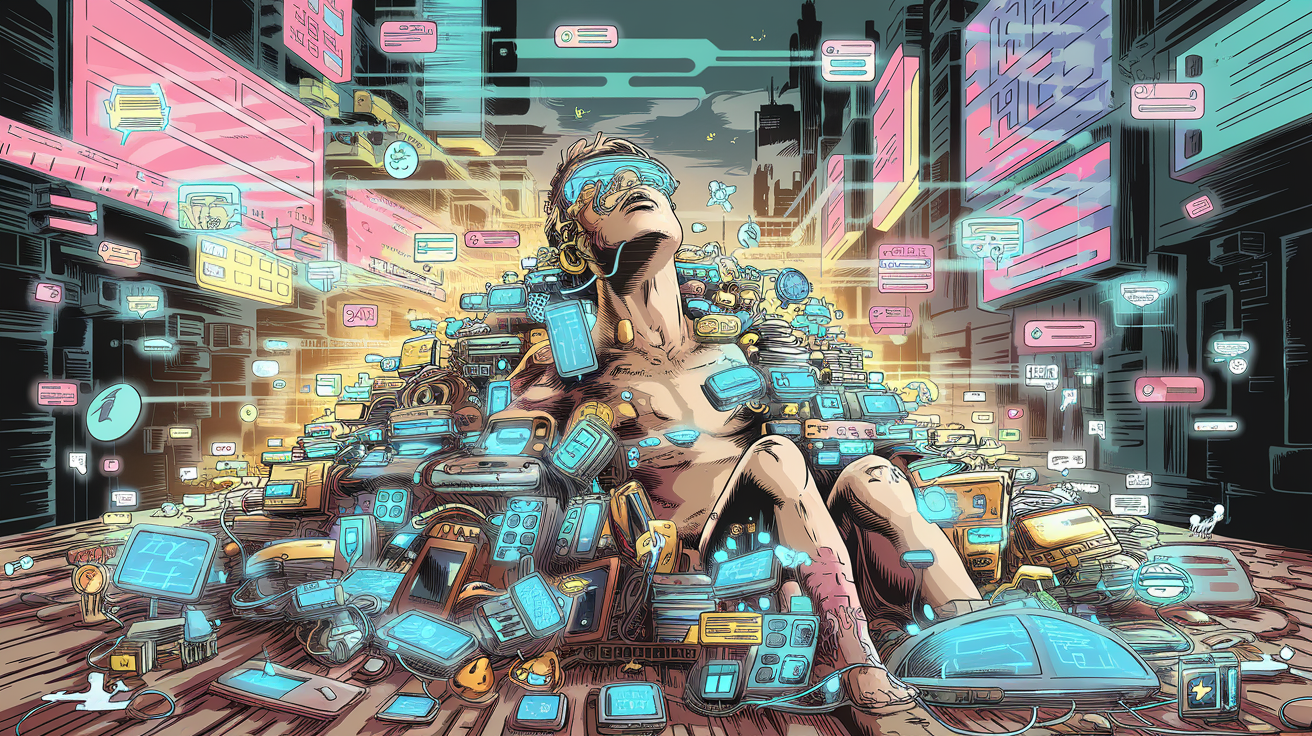

Le multimédia, c'est l'art de combiner le son, l'image et le texte dans une expérience numérique. C'est aussi simple que cela. Prenez un ordinateur (ou tout autre appareil numérique), ajoutez-y du texte, des images fixes ou animées, du son, et éventuellement une vidéo, et vous obtenez une expérience multimédia. Cela peut sembler chaotique : un empilement de flux d'informations qui coexistent. Ici, pas de magie, juste une combinaison de médias. Le multimédia, c’est la somme de ses parties bavardes, prêtes à saturer le cerveau au premier excès de zèle interactif.

Multimédia : une synthèse rapide.

Un rêve ancien des ingénieurs : combiner tous les médias pour capter l'attention. Texte, image, son et vidéo : chaque élément ajouté enrichit l'expérience, mais peut aussi disperser l'attention. L’interactivité ? Une manière d'encourager l'engagement, parfois au détriment de la réflexion.

Les composantes essentielles du multimédia.

On vous promet monts et merveilles mais au fond c’est toujours le même bestiaire technologique :

- Texte (toujours là pour meubler quand tout plante)

- Image fixe (le classique jpeg qui pixelise à la moindre zoom)

- Image animée (animation/GIF—attention migraine)

- Son (pour couvrir les bugs ou réveiller l’utilisateur somnolent)

- Vidéo (la cerise sur le gâteau — surtout quand elle ne se lance pas)

En somme, c'est une combinaison de données parfois mal orchestrée. Derrière le marketing du digital « révolutionnaire », il s'agit simplement de formats qui coexistent avec plus ou moins d'harmonie.

D'où sort ce mot ? Petite histoire d'une révolution numérique.

Les origines surréalistes et Bauhaus : quand l'art réinventait la technique.

Avant que le multimédia ne devienne le slogan préféré des agences de pub, ça grenouillait déjà du côté des avant-gardes artistiques. Les surréalistes tripatouillaient la fusion image-son-texte pour bousculer les convenances : collages, projections, installations sonores. Le Bauhaus, lui, voulait tout mélanger et faire dialoguer l’artisanat avec la machine (spoiler : c’était rarement ergonomique). Première anecdote qui pique : dans les années 60-70, on pouvait croiser des installations où il fallait tourner trois manivelles pour voir une image défiler pendant que des haut-parleurs crachaient un bruit blanc—la poésie technologique version bricolage. Ainsi, les artistes expérimentaient déjà avec le multimédia avant même que le terme n'existe, avec des résultats parfois rudimentaires.

La démocratisation avec le CD-ROM et les années 90 : le multimédia débarque dans les chaumières.

Dans les années 90, le CD-ROM a permis de rassembler ces éléments dans un support unique. D’un coup, l’encyclopédie familiale se retrouve pleine d’animations qui grésillent et de mini-jeux qui plantent. Le multimédia devient un produit de grande consommation, avec l'interactivité comme argument phare. Sauf que la blague, c’est que la plupart du temps il fallait patienter devant l’écran de chargement plus longtemps qu’une update Windows (déjà). Encyclopédies Universalis sur CD-ROM : promesse de savoir illimité… limité à la capacité minuscule du disque et à la patience de l’utilisateur.

Internet et le web : le multimédia devient interactif et ubiquitaire.

Arrive alors Internet – là, plus question de rester planqué derrière son lecteur CD-ROM asthmatique. Le "multimédia" s’infiltre partout : vidéos en streaming (de qualité discutable), animations flash qui font chauffer les processeurs et pages web où tu cliques sans fin pour trouver un bouton caché. L’interactivité devient obligatoire : on ne consulte plus, on navigue, on subit parfois (coucou pop-up animés !). Le W3C essaye tant bien que mal d’imposer des standards au grand bazar des formats propriétaires... Résultat ? Un joyeux capharnaüm où chaque navigateur joue sa partition comme dans une fanfare sans chef d’orchestre. On n’est pas chez Disney.

Les médias au cœur du réacteur : le détail qui fait la différence.

Le texte : toujours là, même quand ça brille.

On peut bien piétiner sur les boutons interactifs et s'extasier devant des images clinquantes, sans le texte, tout s'effondre. C'est lui qui structure l'information, donne le contexte, permet la navigation (oui, cette fonction archaïque qu'on oublie vite dans la "synergie" des médias). Le texte sert de colonne vertébrale : mode d'emploi, légendes, crédits... Sans lui, c’est le chaos. Les gourous du marketing vendent du rêve visuel mais quand il faut vraiment comprendre ou retrouver une info, tout le monde scrolle… pour lire. Même les moteurs de recherche mangent du texte au petit-déj', pas des photos de chatons ! Bref, la hype sur le tout visuel c'est du flan — on ne code pas un site web en emoji.

L'image : fixe ou animée, la star du spectacle.

Dans ce carnaval numérique, l'image est la vedette. Fixe (haute résolution ou jpeg boueux) pour accrocher l’œil en deux microsecondes — c'est prouvé : l'humain zappe un visuel plus vite que son ombre (merci Instagram et consorts). Animée ? GIFs pour amuser la galerie, animations explicatives pour sortir du PowerPoint pathétique. Mais gare à la fausse note : une mauvaise image casse toute crédibilité plus vite qu'un plugin Flash en 2024. La subtilité technique ? Mixer judicieusement les formats et soigner l'intégration graphique. Mettre une image "parce qu'il faut faire joli", c’est comme foutre des LED sur une multiprise : ça attire mais ça ne sert à rien. On n'est pas chez Disney.

Le son : pour que ça ne soit pas qu'une histoire de muets.

Le son, cet ingrédient fourbe : il peut électriser ou flinguer l'expérience en trois secondes chrono. Une voix off claire dynamise un tuto ; un jingle mal dosé flingue les oreilles et fait fuir l’utilisateur (oui, toi qui mets de la techno cheap en boucle sur tes slides…). Les effets sonores soulignent l’action mais mal calibrés deviennent pollution acoustique. Anecdote réelle : beaucoup désactivent systématiquement le son dès le deuxième pop-up agressif. L’auditeur lambda aime avoir la main sur le volume — surtout face aux surprises auditives non sollicitées. Automatiser la flemme oui, mais respecter les tympans des autres aussi !

La vidéo : le mouvement, l'ultime étape (pour l'instant).

La vidéo est omniprésente parce qu’elle raconte tout d’un bloc : tutoriel éclair ou pub sirupeuse… Sauf que si tu balances un fichier non compressé ou mal optimisé sur ton site PME — prépare-toi à voir ta courbe d’audience fondre comme RAM sous Windows 98. L’expérience utilisateur ne pardonne pas les freezes et les pixels baveux. Règle n°1 : compresser sans massacrer la qualité ; règle n°2 : penser mobile-first sinon personne ne regardera jusqu’au bout !

Résumé brutal : chaque média a son rôle dans ce chaos organisé et aucun n’est là juste pour faire joli au comité de direction.

Le multimédia au quotidien : applications concrètes (et pas que des gadgets)

Derrière l’emballage marketing, le multimédia infiltre chaque recoin du quotidien. Fini le gadget pour geek : aujourd’hui, c’est devenu un outil d’aliénation douce dans l’éducation, l’industrie du rêve et la communication de masse. Même la création numérique s’en mord les doigts à force de workflows qui s’auto-alimentent.

L'éducation : quand apprendre devient moins barbant

L’école a troqué la craie contre l’écran LCD. CD-ROMs éducatifs poussiéreux, plateformes e-learning survitaminées, vidéos pédagogiques à la chaîne : tout est bon pour éviter l’assoupissement collectif. Le multimédia permet d'explorer des concepts mathématiques en 3D ou de simuler des expériences scientifiques. Bref, on passe du cours magistral soporifique à l’interactivité sous stéroïdes… pour le meilleur (stimulation) comme pour le pire (distractions en pagaille). Un prof m’a avoué avoir utilisé un simulateur en ligne parce que son rétroprojecteur avait explosé – résultat ? Les élèves ont pigé la photosynthèse et il a gagné quinze minutes de paix.

Le divertissement : jeux vidéo, films interactifs et autres distractions

Ici, le multimédia règne en tyran. Jeux vidéo qui valent plus que le PIB d’un petit pays (la France subventionne même son industrie du pixel), films interactifs qui te donnent l’illusion de choisir ton destin… On a atteint un niveau où réalité virtuelle et cinéma se font des clins d’œil gênés. Les studios crament leurs budgets dans les effets spéciaux et les univers immersifs : au moins ici, l’empilement des médias fait mouche—même si tu risques une migraine ou une ruine.

La communication : des MMS aux visioconférences, en passant par les présentations

On voulait fluidifier les échanges ? Résultat : PowerPoints animés, visioconférences avec avatars 3D grotesques et publicités qui t’espionnent jusque sous la douche. Le moindre message doit être « engageant », « impactant »—à tel point qu’on oublie parfois ce qu’on voulait dire au départ. L’ironie : plus on communique, moins on se comprend vraiment. Mais rassure-toi : pendant ta dernière réunion Zoom plantée, tu as au moins pu admirer l’Arc de Triomphe virtuel derrière ton boss.

La création et la production : graphisme, CAO, montage vidéo, etc.

C’est là que ça turbine vraiment : graphistes scotchés à leurs écrans calibrés Pantone, monteurs vidéo qui passent leur vie à compresser/décompresser des rushes comme des robots sous caféine… La CAO sort des objets impossibles pendant que les workflows tentent désespérément d’automatiser la flemme humaine. Sans ces outils poussés jusqu’à la surchauffe hardware (et mentale), pas d’affiches tape-à-l’œil ni de pubs YouTube formatées à la seconde près.

Résumé acide : Le multimédia s’est glissé partout – pour enseigner autrement, divertir à outrance, communiquer n’importe quoi plus vite et produire toujours plus d’images… Pas que des gadgets donc. Mais question simplicité ? On repassera.

Les coulisses techniques : normes, standards et autres joyeusetés

Derrière chaque image clinquante ou son qui crépite, c’est le far-west des formats : JPEG, PNG, MP3, WAV, MP4, AVI... Chacun impose ses règles absurdes de compatibilité et de poids. Tu veux du partage universel ? Mauvais numéro. Certains formats compressent sans pitié (bonjour JPEG et MP3), sacrifiant la qualité sur l’autel de la taille. D’autres gardent tout sous cellophane : formats non-compressés pour puristes ou geeks nostalgiques qui aiment remplir des disques durs plus vite que leur ombre.

Les standards comme SMIL et ISO : pour que tout ce petit monde se parle (parfois)

On baigne dans un bain d’acronymes où les standards tentent d’empêcher l’apocalypse numérique. SMIL (Synchronized Multimedia Integration Language) synchronise texte, images et sons pour éviter le grand n’importe quoi. Les normes ISO/IEC (genre 23736-5) définissent le vocabulaire officiel histoire que personne ne réinvente la roue carrée à chaque projet. Sauf qu’on rajoute des couches sur des couches : tu crois que tout va s’ouvrir partout ? Haha… On n’est pas chez Disney.

L’interopérabilité : le Graal ou le mythe ?

L’interopérabilité c’est ce vieux rêve : ouvrir n’importe quel fichier sur n’importe quelle bécane sans planter. Dans les faits ? Ça coince souvent à cause de formats propriétaires taillés sur mesure pour te forcer à installer LE logiciel à 800 euros (coucou Adobe). Les standards existent mais trop peu respectés – alors on bricole avec des convertisseurs ou on rage devant un message "format non supporté". Bref : Le Graal du digital reste planqué sous des tonnes de specs illisibles.

Le multimédia, un concept en constante évolution : le futur, c'est maintenant.

Le multimédia n’a jamais su tenir en place. Une mise à jour, trois nouveaux formats et une IA qui débarque pour générer des GIFs chelous… voilà le rythme. On saute à pieds joints dans la réalité augmentée, on greffe de l’intelligence artificielle sur tout ce qui bouge, et on invente des interactions où même l’utilisateur ne pige plus s’il pilote ou s’il subit. L’innovation ? Juste une course pour ne pas finir obsolète avant la fin du mois. Le vrai défi reste de survivre à cette avalanche de nouveautés bancales sans griller sa RAM ni son cerveau. En somme, il s'agit de construire l'avenir avec les outils disponibles, tout en surmontant les défis techniques.