Définition Creative Commons : guide complet des licences CC et de leur utilisation

Ces 2 licences sont les plus utilisées de Creative Commons. Et pour cause : elles sont (très) permissives tout en offrant (très) peu de contraintes. On fait le point.

En 2022, 2,5 milliards d’œuvres étaient sous licence Creative Commons, marquant une croissance de 32 % par rapport à 2021. Et parmi ces licences, une majorité écrasante d’entre elles sont sous les mentions CC0 ou BY. Ces 2 licences sont les plus permissives qui soient. Elles offrent un terrain de jeu quasi-illimité aux créateurs et aux entrepreneurs. Le tout, avec un minimum de contraintes. Cependant, il est crucial de bien comprendre ces licences et de savoir les utiliser. Dans cet article, nous vous expliquons : - Tout ce qu’il faut savoir sur ces licences (et leur utilité) - Comment les utiliser pour diffuser vos œuvres (tout en gardant le contrôle) - Les erreurs à éviter pour ne pas finir en procès. Un indispensable pour quiconque crée du contenu en ligne.

Creative Commons : comprendre et éviter les pièges ⚖️

C'est quoi ce truc, Creative Commons ? Le résumé express.

Si vous pensiez que Creative Commons était un self-service de l’art numérique, détrompez-vous. Les licences CC sont des contrats juridiques standardisés qui permettent de partager ses créations tout en définissant des règles claires. Ce n’est pas une invitation à venir piocher dans la corbeille à bonbons sans regarder. Chaque licence établit une frontière claire entre ce qui est autorisé et ce qui pourrait entraîner des complications juridiques.

Partager, mais avec des règles.

Qui a pondu cette idée géniale (ou pas) ? Un coup d'œil historique.

Tout commence dans les années 2000 avec Lawrence Lessig, professeur de droit à Harvard, accompagné de Hal Abelson et Eric Eldred. Ils avaient compris que le web allait devenir un terrain complexe pour les créateurs et les entreprises. Ils en avaient marre du choix binaire : soit tu gardes tout verrouillé, soit tu balances tout dans la jungle du domaine public. Leur ambition était de créer une solution intermédiaire pour protéger l'innovation tout en simplifiant les démarches juridiques. Bref : ils voulaient un outil pour partager sans se faire plumer ni finir à découvert légal.

Lors du lancement officiel en 2002, la première œuvre placée sous licence CC fut une chanson électro expérimentale, un choix qui annonçait déjà la complexité à venir.

Leur mission : démocratiser le partage, mais pas à n'importe quel prix.

Creative Commons n'a pas été conçu pour distribuer le savoir sans cadre ni réflexion. Leur mission principale est de faciliter le partage tout en permettant aux créateurs de conserver le contrôle sur leurs œuvres. Il s'agit d'un outil d'autonomisation des créateurs, et non d'un acte purement altruiste. Les licences CC permettent aux entreprises et aux indépendants de partager leurs œuvres tout en imposant des conditions claires. Ici, c'est le cadre juridique qui définit les règles, et non une approche commerciale simplifiée.

Pourquoi ces licences CC sont plus qu'un simple sigle sur une image 🎨

Garder le contrôle, tout en partageant : le doux rêve de tout créateur.

Imaginez que vous êtes chef d’orchestre, mais que votre rôle consiste à gérer la diffusion de vos œuvres sur Internet. Creative Commons est votre outil pour orchestrer cette diffusion. Grâce à ces licences, le créateur ne balance pas son contenu dans l’arène numérique sans filet. Il impose ses conditions, façon menu à la carte : "Touche à mon œuvre si tu veux, mais cite-moi !", ou bien "Pas de remix façon DJ du dimanche !".

En résumé, Creative Commons est une clé essentielle pour partager vos créations – photos, textes, musiques – tout en protégeant vos droits. Cependant, cette clé ne fonctionne que dans des cadres bien définis. Par exemple, une PME peut publier un guide technique sous licence BY-NC-SA, permettant aux clients de le partager et de l'améliorer, à condition qu'il ne soit pas utilisé à des fins commerciales sans autorisation. Cela permet une visibilité accrue et une diffusion élargie, tout en conservant le contrôle sur l'utilisation de l'œuvre. En d'autres termes, le partage est possible, mais il est encadré.

Faciliter la vie des utilisateurs : un cadeau empoisonné ? Pas forcément.

L'idée reçue selon laquelle tout ce qui est en ligne est libre d'utilisation a causé de nombreux problèmes juridiques. Pour les utilisateurs, comme les PME souhaitant illustrer un site ou produire une brochure, les licences CC agissent comme un guide légal, précisant ce qui est autorisé ou non, et évitant ainsi des complications juridiques coûteuses.

Voici les principaux avantages des licences CC :

- Accès simplifié à une grande variété de contenus (images, textes, sons) utilisables immédiatement.

- Réduction des coûts liés à l'acquisition de droits traditionnels.

- Clarté juridique : les règles sont définies à l'avance, réduisant les risques d'erreurs.

Cependant, chaque licence comporte des exigences spécifiques, comme l'attribution obligatoire ou l'interdiction d'usage commercial. Ignorer ces règles peut entraîner des litiges juridiques sérieux.

Pour en savoir plus, consultez notre guide sur l'importance de la conformité juridique pour les entreprises.

Leur rôle dans l'écosystème numérique : plus qu'un gadget, un pilier.

Si vous pensez que Creative Commons est un simple outil pour idéalistes, détrompez-vous. Les licences Creative Commons sont un pilier essentiel du web ouvert et collaboratif. Des plateformes éducatives mondiales comme OpenCourseWare, des encyclopédies collaboratives comme Wikipédia, ainsi que des projets open source et des publications scientifiques utilisent les licences CC pour faciliter la circulation des connaissances tout en évitant les obstacles juridiques.

Ce système fonctionne efficacement, à condition de bien comprendre les règles associées à chaque licence. À titre d'exemple, la NASA diffuse de nombreuses images spatiales sous des licences compatibles CC, illustrant l'intérêt de ce système même pour des institutions majeures.

Les 7 Commandements de Creative Commons : décryptage des licences CC 📜

Les bases : paternité (BY) et utilisation commerciale (NC). Le duo indispensable.

Oubliez les discours de consultants soporifiques : chez Creative Commons, BY (Attribution), c’est la règle d’or. Traduction : tu utilises, tu cites. Si vous pensiez passer par la case « emprunt anonyme », c’est mort. Sans attribution, même un simple partage peut se transformer en festival d’ennuis juridiques.

BY, ce n’est pas une formalité décorative : la mention du nom du créateur, un lien vers l’œuvre d’origine et l’indication de la licence sont obligatoires. Même si l’œuvre finit sur une brochure interne que personne ne lit – pas d’excuse.

NC (Non Commercial) ajoute une petite bombe à retardement : vous pouvez réutiliser, adapter, diffuser… tant que vous ne faites pas rentrer d’argent grâce à l’œuvre (et là, attention : « commercial » est aussi large qu’un open-space vide le lundi matin). Publier sur votre site corporate, illustrer une offre promotionnelle ou intégrer dans une vidéo Youtube monétisée ? Interdit. Faire un usage pédagogique en interne ? OK, mais dès que l’œuvre devient un argument business ou attire des clients, le couperet tombe.

"Commercial", ça inclut même les pubs discrètes pour votre newsletter obscure. On n'est pas chez Disney : ici on paie pour utiliser sans vergogne.

Modifier ou pas ? L'enjeu de la modification (ND) et du partage à l'identique (SA).

Bienvenue dans le triangle des Bermudes juridique : ND (« No Derivatives ») interdit toute modification – même corriger une coquille ou changer le format peut être considéré comme hérésie. Vous voulez utiliser un schéma ND dans votre catalogue produit et y ajouter votre logo ? Non, sauf à vouloir goûter aux joies du contentieux.

A contrario, SA (« Share Alike ») joue les puristes : si vous touchez à l’œuvre, votre version modifiée DOIT être partagée sous la même licence. Cela paraît simple… jusqu’à ce que vous essayiez de mixer plusieurs contenus CC différents dans un même projet – c’est aussi clair qu’un manuel d’instructions pour meuble suédois écrit en klingon.

Bref : ND = Touche à rien ; SA = Tu modifies ? Assume la chaîne légale jusqu’au bout.

La météo des licences : quelle combinaison pour quel usage ? (BY, BY-SA, BY-NC, BY-ND, BY-NC-SA, BY-NC-ND)

Voici le grand chelem des licences Creative Commons – parce qu’entre permissivité totale et bunker juridique il y a tout un spectre de nuances plus tordues les unes que les autres.

| Licence | Autorise | Interdit | Exemple PME |

|---|---|---|---|

| BY | Tout (usage commercial/modif) avec attribution | Rien | Publier un article invité sur son blog |

| BY-SA | Idem BY + partage modifié sous même licence | Utilisation sans attribution | Utiliser une infographie CC sur site + adaptation interne |

| BY-NC | Tout sauf usage commercial | Toute utilisation lucrative | Brochure interne non destinée à la vente |

| BY-ND | Reproduction uniquement | Modification sous quelque forme | Insérer une photo CC dans un rapport PDF |

| BY-NC-SA | Usage non commercial + partage modifié sous même licence | Activités commerciales | Contenu pédagogique partagé entre écoles |

| BY-NC-ND | Uniquement partager tel quel et non commercial | Modif & commercial | Diffusion d’un guide PDF informatif gratuit |

Attention spéciale : BY-NC-ND est la forteresse imprenable des CC – tout est verrouillé sauf le droit de regarder et de transmettre. Pour innover ou adapter ? Oubliez.

Le grand nettoyeur : la mention CC0, quand on veut disparaître du radar des droits.

Qui veut vraiment voir ses créations finir partout sans jamais être cité ? Pas beaucoup de créateurs sérieux – sauf ceux qui choisissent le mode kamikaze légal : la licence CC0, alias Creative Commons Zero. Ici on met tout sur la table : aucun droit réservé. L’œuvre passe DIRECTEMENT dans le domaine public mondial — exploitation commerciale ? Remix sauvage ? Zéro contrainte. Pas besoin de créditer ni demander quoi que ce soit à qui que ce soit. En gros : « Prenez tout, je pars élever des chèvres ». Très rare chez les pros… mais utile par exemple pour libérer un modèle Excel destiné à booster toute une filière sans restriction.

Comment on utilise concrètement ces licences CC ? Le mode opératoire. ⚙️

Pour le créateur : mettre ses œuvres sous cloche CC, sans se prendre la tête.

Appliquer une licence Creative Commons à son œuvre, c'est à peu près aussi simple que de faire bouillir de l’eau… si on veut bien lire les instructions. Pas besoin d’avocat ni de tampons en 12 exemplaires – ici, le seul « tampon » qui compte, c’est la clarté de votre intention et de votre signalétique.

Checklist : Étapes clés pour licencier son œuvre sous CC

- Sélectionnez la bonne licence : Rendez-vous sur le choix officiel Creative Commons (le "License Chooser", concocté par des cerveaux comme SOcle, Fily, M.F., bref : des gens sérieux). Répondez aux questions stupides mais cruciales : voulez-vous autoriser les usages commerciaux ? Les modifications ?

- Générez le badge/licence : L’outil en ligne vous donne le texte standardisé et même le code HTML prêt à coller sur votre site ou sous vos fichiers. Pas besoin d’être un hacker.

- Affichez-le PARTOUT : Au pied de la page web, dans la légende d’une photo, ou dans les crédits d’un PDF. Sur une vidéo ? Insérez-le dans le générique ou la description Youtube. C’est votre bouclier.

- Soyez limpide : Ajoutez toujours un lien vers la licence CC complète (pas juste un logo flou). Le message doit être plus clair qu’une facture impayée.

- Documentez pour l’histoire : Notez (en privé) quand et où vous avez posé ce choix – ça évite les disputes futures.

La transparence n’a jamais tué personne ; l’ambiguïté juridique, oui.

Pour l'utilisateur : vérifier la licence avant de copier-coller, sinon ça pique.

Vous avez croisé une image "libre" sur Google Images et vos doigts ont glissé sur CTRL+C ? Mauvaise manœuvre ! Vérifiez avant tout si l’œuvre affiche VRAIMENT une licence CC et laquelle. Il s’agit ici d’éviter l’amende salée en guise d’apéro.

Voici comment procéder, même si vous êtes pressé – parce que ce qui suit peut sauver votre budget communication :

- Repérez clairement l’icône ou la mention CC sur l’œuvre (logo officiel ci-dessous pour mémoire).

- Lisez chaque lettre du sigle : BY (attribution obligatoire), NC (pas de business), ND/SA (modif limitée ou partage identique).

- Attribuez proprement : appliquez la règle TASL (Title/Auteur/Source/Licence). Exemple : « Photo par Martin Dupont - [Lien original] - Licence CC BY-NC 4.0 ». Ne volez pas leur nom comme on chipe un trombone.

- Pas d’usage commercial sans vérif : Si vous faites tourner l’image sur votre site corporate ou dans une plaquette payante… NC = interdit ! Même cas limite (« je partage juste en newsletter ») peut valoir grief.

- Conditions cumulées = casse-tête : Croiser deux œuvres CC avec des restrictions différentes ? Risque maximal d’incompatibilité légale… On ne fusionne pas BY-SA et BY-NC comme du Lego cheap.

Pour aller plus loin sur les réflexes essentiels côté PME, consultez notre guide sur les bonnes pratiques de veille juridique.

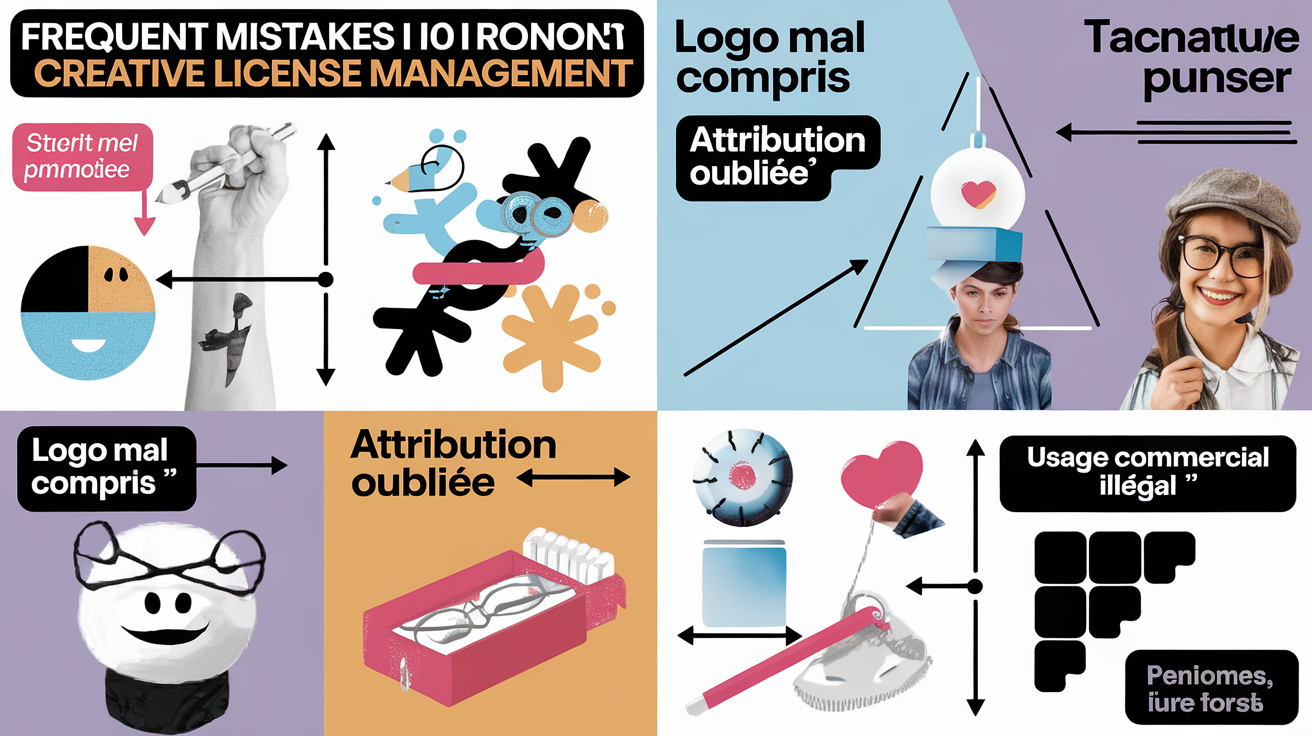

Les pièges à éviter : quand on croit que c'est libre, mais que ça ne l'est pas.

Malheur aux distraits ! Voici LE bêtisier juridique version Creative Commons, garanti sans happy end pour ceux qui aiment vivre dangereusement.

- Confondre CC et domaine public : Non, toute œuvre estampillée CC n’est pas tombée dans le domaine public ! Avec une CC-BY-NC-ND par exemple, tout acte non prévu dans la licence est interdit – point barre.

- Mauvaise interprétation du 'commercial' : Certains croient qu’il suffit de ne pas vendre directement pour rester hors-jeu commercial… Faux ! Dès qu’une utilisation fait partie de votre activité professionnelle ou valorise votre marque (même indirectement), c’est susceptible d’être considéré comme commercial selon les tribunaux français (et ailleurs). Bref...

- Oubli de l'attribution ('BY') : L’erreur classique qui mène direct à la case litige. Ça paraît anodin mais ne pas créditer = violation pure et simple du droit moral. Aucune excuse ne tient devant le juge – même pas "je n'avais pas vu".

- Modification non autorisée (‘ND’) : Recadrer une image ND ? Ajouter son logo sur un PDF protégé ND ? C’est no-go absolu… Certains ont payé cher pour avoir cru que “petit changement” = “pas grave”.

- Bonne foi inutile face à un tribunal : Le juge s’en moque royalement ; seule compte l’application stricte des conditions indiquées dans chaque cas précis (oui, même si c’était «pour rendre service»).

- Anecdote vécue ? Une PME ayant « enjolivé » un schéma sous ND pour sa newsletter interne a reçu non seulement une demande de retrait mais aussi une facture salée pour atteinte au droit moral – quelques milliers d’euros pour trois flèches redessinées… On n’est vraiment PAS chez Disney !

Creative Commons vs Domaine Public vs Open Source : les différences qui comptent (et qui évitent les erreurs coûteuses) 💥

Domaine public : le Far West des œuvres sans maître.

Le domaine public, c’est la zone de non-droit du droit d’auteur – littéralement. Ici, aucune barrière : toute œuvre dont les droits ont expiré, ou qui a été expressément abandonnée par son créateur (vive la licence CC0), tombe dans ce grand désert où chacun fait ce qu’il veut. Modifier sans demander ? Publier sans attribution ? Même pas besoin de remercier la grand-mère du compositeur.

Les organismes comme le CIRAD, le CCSD, l’Inist-CNRS, ou encore Actualitté et certains chercheurs (Lebert M.) s’y baladent pour diffuser plus largement des œuvres libres de tout carcan. Mais attention : cette liberté brute a un revers. Oui, vous pouvez tout faire... mais à vos risques et périls si vous déformez l’œuvre ou que l’info est erronée – personne ne viendra vous protéger.

Le domaine public : la liberté totale, mais aussi la responsabilité de trouver l'œuvre et de la présenter fidèlement.

Open Source : le cousin germain du logiciel libre, pas la même famille que CC.

On confond souvent tout parce que le vocabulaire numérique ressemble à une soupe aux acronymes. L’Open Source, c’est d’abord LE monde du logiciel : ici, on ne parle pas d’images ou de romans à l’eau de rose, mais bien de code – avec des licences comme la GPL ou la MIT. Leur obsession ? La « réciprocité » : tu utilises mon code ? Tu dois publier tes modifications sous les mêmes conditions (coucou les ayatollahs du copyleft). Le but avoué : empêcher les parasites de « privatiser » un bout de code collectif…

Creative Commons est arrivé en terrain artistique/savant : textes, photos, sons… La licence CC sur un logiciel ? Ce serait comme habiller un chien avec une grenouillère pour bébé : inadapté et ridicule. On n’est pas chez Disney, et on n’est pas non plus chez Linux.

Leur terrain de jeu commun : la diffusion et l'innovation.

Malgré toutes ces subtilités barbares pour juristes insomniaques, il y a une évidence qui rassemble domaine public, Creative Commons ET Open Source : ils servent tous à transformer notre société fermée par défaut en une arène où circulent librement les savoirs et la matière première intellectuelle. C’est le carburant des PME futées (et des géants aussi) pour innover plus vite sans se ruiner en contentieux stériles.

Oui, chaque système a ses propres vices cachés et ses règles byzantines… mais tous convergent vers un même Graal : la circulation maximale des idées. Bref.

FAQ Creative Commons : on répond à vos questions les plus pressantes (et les plus bêtes) ❓

Puis-je utiliser une image CC pour ma pub ? Et si je vends des produits dérivés ?

Non, ce n’est pas open-bar sur le contenu, surtout quand il s’agit de publicité ou de vente.

- Si la licence comporte la clause NC (Non Commercial) : stoppez tout. L’utilisation à des fins publicitaires ou la revente de produits dérivés est strictement interdite. Le "non-commercial" ne veut pas dire "gratuit pour mon business qui démarre" : dans la pratique, tout ce qui génère du chiffre d’affaires, même indirectement (publicité, catalogue produit, goodies…), c’est non.

- Si la licence est BY, SA ou BY-SA : là, ça devient possible de vendre ou d’utiliser dans un contexte commercial… à condition de bien respecter tous les autres termes (citer l’auteur, partager sous la même licence dans le cas SA).

- La définition du 'commercial' ? Aussi vaste qu’un open-space après une vague de démissions. Un simple flyer distribué sur un salon pro peut suffire à basculer dans l’illégalité si la clause NC s’applique.

Opinion tranchée : Si vous avez le moindre doute sur le fait que votre usage relève du commercial – contactez directement l’auteur ou le titulaire des droits avant toute exploitation. C’est moins humiliant que de recevoir une assignation avec accusé de réception un lundi matin. Bref : mieux vaut passer cinq minutes à demander qu’à pleurer mille euros.

Que se passe-t-il si je ne respecte pas la licence ? (Spoiler : ça fait mal)

On ne va pas y aller par quatre chemins – ignorer une licence Creative Commons, c’est comme se balader sur une autoroute en trottinette électrique : spectaculaire et dangereux.

- Première étape : mise en demeure, demande officielle de retrait immédiat du contenu litigieux. Ça commence souvent par un mail très sec (et pas du tout cordial).

- Si vous persistez ? Poursuites pour violation du droit d’auteur. Oui, même avec une œuvre marquée Creative Commons. Dommages et intérêts à prévoir – et là, l’addition peut faire passer votre abonnement SaaS pour une broutille.

- Les gouvernements (Canada inclus), des universités comme HEC Montréal et des professionnels chevronnés suivent ces affaires avec un œil acéré. Les juristes Simon Villeneuve & co n’attendent qu’une erreur pour rappeler que “liberté” ne veut jamais dire “impunité”.

Les licences CC sont-elles valables partout dans le monde ?

Oui – enfin presque partout où il y a internet (et un peu de droit). Les licences Creative Commons sont conçues dès l’origine pour être internationales, s’appuyant sur les grands principes harmonisés du droit d’auteur (merci la Convention de Berne).

Cela dit : chaque pays garde sa petite cuisine juridique… Il existe donc parfois quelques détails locaux tordus qui rendent l’application moins homogène. La version 4.0 "internationale" a justement été conçue pour éviter 99% des pièges régionaux – mais avant d’envoyer vos créations CC dans 150 pays, jetez deux yeux sur les lois locales si votre business a vraiment des enjeux sérieux hors zone euro.

En bref : CC = Passeport mondial du contenu… sauf exceptions exotiques ou jurisprudence loufoque locale !

Creative Commons : un outil pour booster votre contenu, pas une excuse pour le vol 🚀

Récapituler l'importance de comprendre et d'utiliser les licences CC pour le développement et la visibilité d'une PME

Maîtriser les licences Creative Commons, c’est comme avoir une clé passe-partout pour naviguer dans le grand bazar du contenu numérique. On ne va pas se mentir : qui s’amuse encore à payer des banques d’images hors de prix quand on peut accéder légalement à une masse de contenus variés, parfaitement balisés par les licences CC ? Pour une PME qui cherche à rayonner (sans risquer le coup de massue judiciaire), c’est LE hack stratégique : publier, partager, illustrer… tout en gardant le contrôle sur son image et sa réputation.

Voici pourquoi ignorer ou mal comprendre ces licences revient à se tirer une balle dans le pied :

- Accès immédiat à des contenus variés : textes, images, vidéos… sans dépenses superflues ni prise de tête contractuelle.

- Réduction drastique des coûts : fini les notes de frais délirantes pour illustrer un blog ou animer un réseau social – investir ailleurs devient possible.

- Partage contrôlé des propres créations : booster sa visibilité tout en posant ses limites (et en évitant le pillage industriel).

- Visibilité accrue grâce aux réseaux de diffusion ouverts – ce qui est publié sous CC voyage beaucoup plus loin qu’un PDF poussiéreux oublié sur un serveur local.

- Sécurité juridique renforcée : fini les cauchemars RGPD version droit d’auteur ; vous savez précisément ce que vous donnez et ce que vous recevez.

Bref : CC n’offre aucun espace pour les amateurs désinvoltes ou ceux qui croient au mythe du “c’est sur Internet donc c’est gratuit”. C’est un outil puissant, mais exigeant. Mal utilisé, il vous emmène direct au crash-test judiciaire. Bien exploité ? Il propulse votre boîte là où vos concurrents rament encore avec leurs PowerPoints fades et leurs photos douteuses.